Maurice Zundel (1897–1975)

Der Blog zum 50. Todestag des Westschweizer Theologen Maurice Zundel

Vor 50 Jahren, am 10. August 1975, starb in Lausanne-Ouchy der Westschweizer Theologe Maurice Zundel. Der oft auch als Philosoph, Mystiker oder Poet bezeichnete Zundel wirkte als Seelsorger, Schriftsteller, Redner und Exerzitienleiter vor allem im französischen Sprachraum, sodass er primär in Frankreich, in Belgien, in Kanada und in der Westschweiz rezipiert wurde bzw. immer noch wird; im deutschsprachigem Raum hingegen ist er gänzlich unbekannt. Dieser Blog möchte den Rahmen des 50. Todestages nutzen, um in kurzweiligen Beiträgen die Person Maurice Zundel sowie sein Denken und Wirken vorzustellen.

Claude Bachmann, Theologische Hochschule Chur

Bilderrechte: Fondation Maurice Zundel // Illustration: Iris Bachmann (www.irisversicolor.at)

Lausanne-Ouchy (1946–1975)

Lausanne: 1946-1975 (I)

Obwohl der Bischof, der Zundel seit 1925 keine seelsorgerliche Anstellung in der Schweiz geben wollte, im Februar 1945 starb und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges das Reisen wieder einfacher wurde, kehrte Zundel erst ein Jahr später, im Herbst 1946 in die Schweiz zurück. Er beschloss sich aus drei Gründen, seinen Aufenthalt in Kairo um ein Jahr zu verlängern:

Zum einen wollte er seine Arabischkenntnisse vertiefen. Zundel hatte im Laufe der Jahre so gut Arabisch gelernt, dass er sich mühelos auf Arabisch unterhalten und sich so in den intellektuellen Kreisen Kairos bewegen konnte. Dennoch wollte er seine Sprachkenntnisse weiter perfektionieren.

Zum anderen wollte er seine durch eine leichte Lungenentzündung geschwächten Bronchien nicht einem kalten europäischen Winter aussetzen, sondern im warmen Kairo auskurieren. Zudem wusste er nicht, wo er in der Schweiz arbeiten könnte. Der Nachfolger des verstorbenen Bischofs, François Charrière (1893–1976), den Zundel aus der gemeinsamen Seminar- und Studienzeit in Freiburg kannte, signalisierte bei seiner Ernennung im Oktober 1945 zwar, dass Zundel in die Schweiz zurückkehren könne, ohne jedoch konkrete Vorschläge zu machen.

So kehrte Zundel im Oktober 1946 in die Schweiz zurück und trat eine Stelle als prêtre auxiliaire («Hilfspriester») in der Pfarrei Sacré-Cœur in Lausanne-Ouchy an. In dieser Pfarrei wird er die restlichen 29 Jahre seines Lebens als «Hilfspriester» tätig sein, ohne je als Pfarrer in dieser oder einer anderen Pfarrei ernannt zu werden.

Exiljahre (1925–1946)

Kairo: 1939-1946 (III)

Je bekannter Zundel in Kairo wurde, desto mehr Menschen suchten ihn auf. Einerseits um ihn bei Vorträgen reden zu hören, andererseits baten ihn viele armutsbetroffene Menschen um materielle oder finanzielle Unterstützung. Nie hat er einer Person oder einer Familie die Hilfe verweigert. Nachdem er von den Karmelitinnen eine neue Bettdecke erhalten hatte, verschenkte er diese keine zwei Wochen später an eine Person, die sie dringender benötigte, während er sich mit der alten, mottenzerfressenden Decke begnügte. Er ging sogar so weit, seinen eingravierten Primizkelch zu verkaufen, um eine Familie finanziell unterstützen zu können. Und auf die Mahnung der Karmelitinnen, sich vor betrügerischen Machenschaften in Acht zu nehmen, antwortete er, dass er lieber Opfer eines Betruges werde, als jemandem eine notwendige Hilfe zu verweigern.

In die Zeit seines Aufenthaltes in Kairo fielen zwei Ereignisse, die ihn auf ganz unterschiedliche Weise prägten: im Juli 1942 starb seine Mutter und im August 1945 warfen die USA zwei Atombomben auf Japan ab. Bedauerlich war, dass keines der Kinder an der Seite ihrer Mutter war, als sie starb und dass Zundel aufgrund des Weltkrieges nicht zur Beerdigung in die Schweiz reisen konnte. Mehr noch als der Tod der Mutter versetze das Drama von Hiroshima Zundel in eine Schockstarre.

Der Atombombenabwurf am 6. August 1945 lähmte Zundel so sehr, dass er seine Arbeit für drei Monate unterbrach und alle Termine absagte. Er beschäftigte sich intensiv mit der Atomphysik und versuchte eine Antwort auf die Frage zu finden, was den Menschen zu einer solchen Tat treibe. Nicht zuletzt die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, die weltpolitische Lage danach und die wirtschaftlichen Implikationen führten Zundel zu immer gesellschaftskritischeren Analysen.

Zundel blieb ein Leben lang mit den Karmelitinnen freundschaftlich verbunden. Jedes Jahr kehrte er nach Kairo zurück, um Vorträge zu halten oder Exerzitien zu leiten.

Kairo: 1939-1946 (II)

Zundel lebte sich sehr schnell in Kairo ein. Er wurde allen wichtigen kirchlichen Persönlichkeiten vorgestellt, so auch George Hakim, dem Leiter des Gymnasiums des melkitischen Patriarchats in Kairo und späteren Patriarchen von Antiochien der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche (Maximos V.). Die Freundschaft mit Hakim hat Zundel sehr gut getan und war mitentscheidend dafür, dass die sieben Jahre in Kairo trotz des Exils äusserst inspirierend und fruchtbar waren.

Er las viel und in allen wissenschaftlichen Disziplinen, feierte täglich die Frühmesse mit den Karmelitinnen, besuchte kranke und in Armut lebende Menschen und hielt auf Einladung Hakims viele Vorträge in Kairo; nachts arbeitete er an seinen Buchmanuskripten, schrieb Artikel, beantwortete Briefe oder bereitete Vorträge vor. Und neben seiner Lehrtätigkeit als Religionslehrer am Gymnasium des Patriarchats engagierte sich Zundel mit vollem Einsatz in der dortigen Pfadfindergemeinschaft, weit über das hinaus, was eigentlich von ihm verlangt wurde.

Regelmässig feierte er mit den Pfadfindern Gottesdienste, begleitete die Jugendlichen und jungen Erwachsenen seelsorgerlich und hielt Vorträge für die Leiter. Und wie fast immer hat Zundel tiefe spirituelle Spuren hinterlassen:

«Dieser Mystiker sprach zu uns jungen Menschen, die wir uns nach sportlichen Aktivitäten und spiritueller Nahrung sehnten, mit einer Leidenschaft und Inspiration, die uns in meditative Stille versetzte, die innere Feuer entfachte. Ihm zuzuhören war wie aus einer Quelle zu trinken, dem grossen Gedicht des Lebens zu lauschen, das er ohne abzulesen vortrug, in einem Schwung, der von einem intensiven inneren Atem genährt wurde. Dieser aussergewöhnliche Mann schien die Verkörperung der Hingabe, der Nächstenliebe und der Poesie zu sein, die der Schöpfung einen Sinn gibt und einen originellen Blick auf die Welt widerspiegelt, um ihr zu helfen, sich zu vollenden.» (Boissière/Chauvelot, Zundel 244–245)

Bei den Pfadfindern in Kairo lernte Zundel den späteren Philosophen René Habachi (1915–2003) kennen, Professor für Philosophie in Beirut, Gründer eines Instituts für Philosophie in Kairo und Leiter der Sektion Philosophie der UNESCO in Paris. Die beiden verband eine lebenslange, sehr enge Freundschaft. Habachi war auch der Initiator des ersten wissenschaftlichen Kolloquiums über Zundel, das 1986 in Paris am Institut Catholique de Paris stattfand.

Kairo: 1939–1946 (I)

Das 1938 erschienene Buch Recherche de la Personne sorgte bei einigen Priestern der Diözese Lausanne, Genf und Fribourg sowie insbesondere bei seinem Bischof für Kritik. Diese richtete sich vor allem gegen die poetische und allzu sehr realistische Sprache, mit der Zundel über Liebe und Sexualität schrieb. Der Bischof befürchtete, dass die Tugendhaftigkeit der Jugend beim Lesen von Recherche de la Personne Schaden nehmen oder Priester zu einem Bruch mit dem Zölibat verleitet werden könnten. Das Buch wurde anschliessend insofern aus dem Handel genommen, als dass der Bischof nach der Erstauflage (3’000 Exemplare) eine Neuauflage nachdrücklich verbot.

Das Buch hatte allerdings noch eine weitere Konsequenz: Dem Bischof ist nun endgültig davon überzeugt, dass der Platz von Zundel, dessen Denken sich an gebildete Menschen richtet, in Frankreich ist, wo, wie er ihm schreibt, «literarische Persönlichkeiten mir versichert haben, dass Gott Ihnen die Gnade erwiesen hat, dort viel Gutes zu vollbringen».

Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im September 1939 durchkreuzte jedoch Zundels berufliche Pläne, denn für ihn als Schweizer wurde die Einreise nach Frankreich zunehmend komplizierter. Und da er in der Schweiz seitens seines Bischofes nicht erwünscht war, musste er sich nach einer neuen Arbeit umsehen. Wieder einmal konnte Zundel auf die Hilfe seines Freund:innenkreises zählen.

Dank der Vermittlung des bekannten französischen Islamwissenschaftlers Louis Massignon, den Zundel in seiner Pariser Zeit als Spiritual bei den Benediktinerinnen in der Rue Monsieur (1928–1929) kennengelernt hatte, fand Zundel eine Anstellung als einer von mehreren Spiritualen im Karmelitinnenkloster von Matarieh, einem Vorort nordöstlich von Kairo. So wurde das Exil Zundels um eine Station reicher, die im Vergleich zu den anderen besonders prägend sein wird.

Jerusalem: 1937-1938

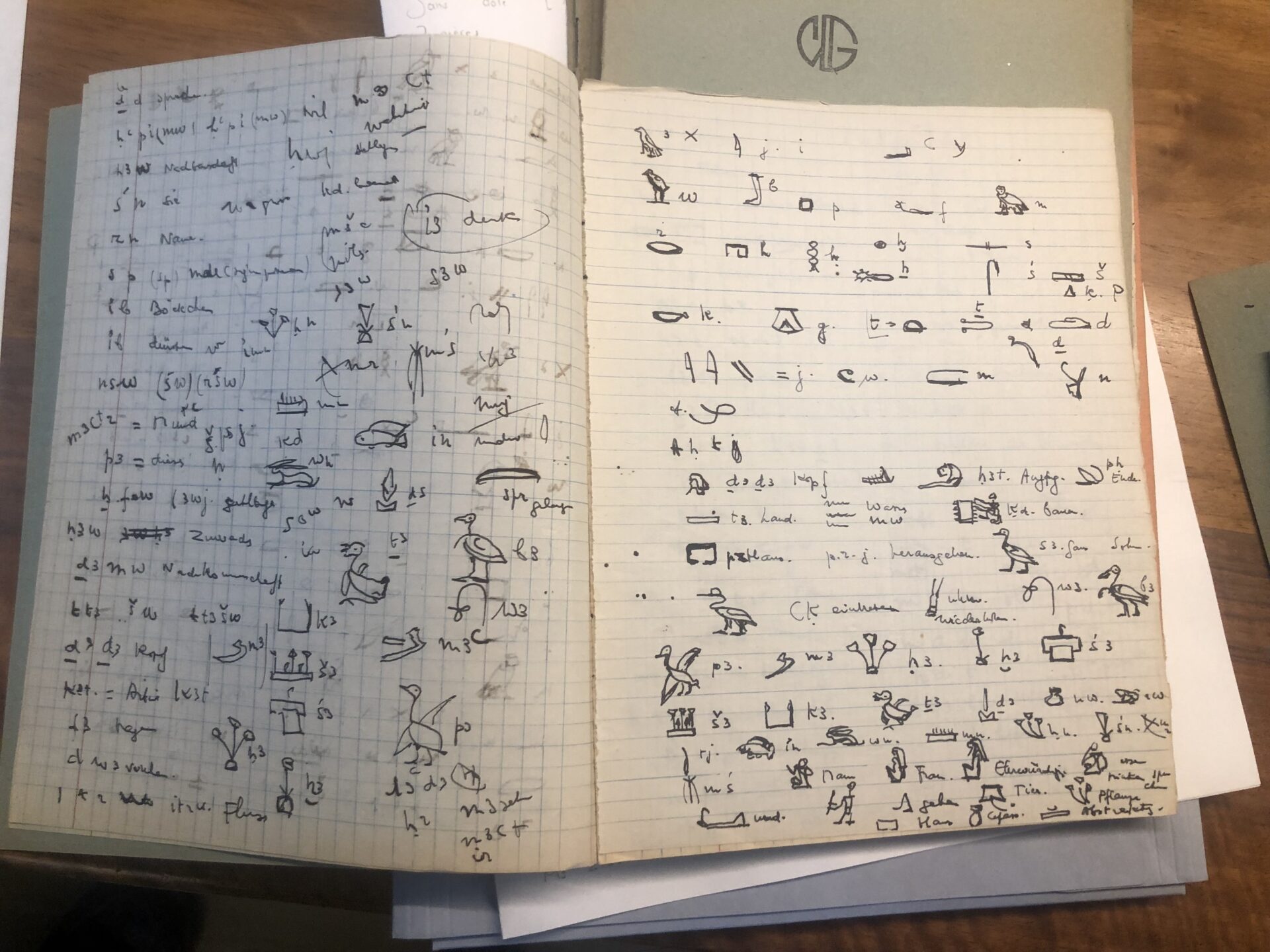

Als Maurice Zundel 1925 mitgeteilt wurde, dass er Genf verlassen müsse, bat er seinen Bischof, an die École biblique de Jérusalem gehen zu dürfen. Dies wurde ihm verwehrt, und er musste zwölf Jahre warten, bis er doch noch nach Jerusalem gehen konnte. Ein befreundetes Ehepaar übernahm die Kosten und ermöglichte so Zundel ein Sabbatjahr in Jerusalem an der École biblique zwischen 1937 und 1938 – ein Traum wurde wahr!

Sein Projekt für dieses Jahr war es, ein Buch über das Leben Jesu zu schreiben. Dazu besuchte er zahlreiche Vorlesungen: Bibelwissenschaft, Archäologie, Exegese, semitische Epigrafik und natürlich Sprachen. Unter anderem lernte er Griechisch, Hebräisch, Syrisch, Koptisch und Arabisch. Zundel hatte grundsätzlich ein grosse Begabung für Sprachen. Im Laufe der Zeit sprach oder verstand er acht Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Griechisch, Hebräisch, Arabisch und Syrisch.

Zundel arbeitete viel, bereiste die Gegend, feierte Messen, kostete die stillen Momente im Heiligen Land und schlief entsprechend wenig (3 ½ Stunden pro Nacht), aber er genoss das Sabbatjahr. Nur die politische Situation bereitete ihm Sorgen. Er berichtete dem befreundeten Ehepaar von der zunehmenden Feinseligkeit der arabischen Bevölkerung gegenüber den Juden und der britischen Mandatsmacht zunahm und bat sie, für Palästina zu beten: «Bitte beten Sie für Palästina. Der Terrorismus nimmt dort täglich zu und schürt einen unerbittlichen Hass gegen die Engländer, die als Wächter der Juden den Arabern ihr Land wegnehmen.»

Das Sabbatjahr an der École biblique de Jérusalem vergeht wie im Flug. Die Zeit verging so schnell, dass Zundel sein Projekt nicht zu Ende bringen konnte. Dazu hätte er weitere Jahre studieren und schreiben müssen. Dennoch hat er viel profitiert, insbesondere was seine Kenntnisse der orientalischen Sprache anging, die es ihm unter anderem ermöglichten, die Psalmen aus dem Hebräischen ins Französische zu übersetzen.

Paris: 1933-1937 und 1938-1939

Nachdem Maurice Zundel bereits zwischen 1927 und 1933 in Paris, London und in La Tour-de-Peilz in der Schweiz junge Frauen in verschiedenen Einrichtungen als Seelsorger (Kaplan) unterrichtet und begleitet hatte, war er ab 1933 erneut in Paris in dieser Funktion tätig. Diesmal im Pariser Vorort Neuilly, am Cours La Fayette, einer renommierte Schule mit vorwiegend katholischen Schülerinnen.

Wie so oft im Exil, erlaubte es ihm auch in seiner zweiten Pariser Zeit das überschaubare Arbeitspensum an der Schule, verschiedenen anderen Aktivitäten nachzugehen. So hielt er regelmässig Vorträge am Geografischen Institut Saint-Germain-des-Prés, war Seelsorger der Christlichen Studentenjugend (Jeunesse étudiante chrétienne, JEC) an einem Gymnasium und feierte regelmässig Gottesdienste in einem von Dominikanerinnen betreuten Wohnheim für junge Arbeiterinnen. Die Gottesdienste wurden bald von jungen Frauen aus verschiedenen Milieus besucht, denn Zundel verstand es, durch seine Art, Liturgie zu feiern, das spirituelle Leben der jungen Frauen zu bereichern. Er gehörte auch zu den Priestern, bei denen die jungen Frauen gerne die Beichte ablegten. So erzählte eine Frau Jahre später, dass Zundel sie am Ende der Beichte aufforderte: «Als Busse sagen Sie Amen.» Genau jenes Amen habe sie ihr Leben lang begleitet.

Neben dieser pastoral-seelsorgerischen Tätigkeit verkehrte Zundel, obwohl er nie eine akademische Position innehatte oder geschweige davon je anstrebte, gerade in seiner Pariser Zeit in intellektuellen Kreisen. So besuchte er die soirées von Léontine Zanta (1872–1942) in Neuilly. Sie war eine Schülerin des einflussreichen Philosophen Henri Bergson (1859–1941) und erhielt 1914 als erste Frau in Frankreich einen Doktortitel in Philosophie. Regelmässiger Gast war der berühmte französische Jesuit und Paläontologe Pierre Teilhard de Chardin. Nachdem Zundel 1928/1929 Seelsorger der Benediktinerinnen in der Rue Monsieur in Paris war, direkt gegenüber dem Haus, in dem Teilhard de Chardin während seiner Aufenthalte in Paris wohnte, scheinen sich ihre Wege einige Jahre später in Paris erneut gekreuzt zu haben. Doch wiederum sind keine Begegnungen belegt.

In diese Pariser Zeit fallen auch die Veröffentlichungen der beiden bekanntesten Werke Zundels. 1934 erschien eine zweite Fassung von Le Poème de la Sainte Liturgie, allerdings unter seinem bürgerlichen Namen und nicht wie 1926 unter seinem Oblatennamen «Frère Benoît». Aufgrund der umfangreichen Überarbeitungen gegenüber der ersten Ausgabe gilt die Fassung von 1934 als eigenständiges Buch und wird daher auch in der Gesamtausgabe als eines von Zundels Büchern abgedruckt. Zwei Jahre später, 1936, kam L’Évangile intérieur auf den Buchmarkt. Dabei handelt es sich um 15 Radiobeiträge, die er von Juli bis Oktober 1935 als lose Vorträge (causeries) über Radio Luxembourg gehalten hatte. Bereits zu Lebzeiten wurden 25’000 Exemplare von L’Évangile intérieur verkauft. Da die Sprache aufgrund der Form als Radiobeiträge eher einfach gehalten ist, empfiehlt sich dieses Buch besonders als Einstieg in das Denken Zundels.

Schweiz (1930–1933)

Bisher war immer die Rede davon, dass der Bischof von Lausanne, Genf und Fribourg es kategorisch ausgeschlossen hätte, Zundel wegen seiner Einzigartigkeit in der Schweiz eine Stelle als Vikar oder gar als Pfarrer zu vermitteln. Nun, nach fünf Jahren im Exil (Rom, Paris und London), fand der Bischof dennoch eine Möglichkeit, Zundel mit einer Anstellung in der Schweiz zu betrauen. Allerdings nicht in einer Pfarrei – in diesem Punkt blieb der Bischof hart –, sondern als Seelsorger im Mädchenpensionat (auch höhere Mädchenschule genannt) Bon Rivage in La Tour-de-Peilz bei Vevey (VD). In einem Brief an Zundel Anfang Juli 1930 machte er ihm diese Stelle schmackhaft:

«Sie würden ein schönes kleines Haus für sich allein haben, inmitten eines grossen Gartens und nicht weit vom See entfernt. Die Schwestern würden für Ihren Haushalt sorgen, und Sie würden Ihre Mahlzeiten im Internat einnehmen. […] Wenn Ihnen diese Situation zusagt, teile Sie mir dies bitte umgehend mit, dann werde ich Sie mit der Leitung in Verbindung setzen.»

Interessant ist die Antwort Zundels, die er wenige Tage später seinem Bischof schickt:

«Wenn Ihr Schreiben eine in wohlwollender Form vorgebrachte Bitte ist, nehme ich diese an, wie ich auch alles andere im gleichen Geist der Gehorsamkeit annehmen würde. Wenn Ihr Schreiben mir die Entscheidung überlässt, lehne ich mit ganzer Seele ab. Ich brauche die seelsorgerliche Arbeit in einer Pfarrei. Seit fünf Jahren leide ich in dieser ambivalenten Situation als Studentenpfarrer, die allem widerspricht, was ich bin.»

Auf der einen Seite fühlt sich Zundel zum Gehorsam verpflichtet, auf der anderen Seite macht er dem Bischof deutlich, dass er es satt hat, Studentenpfarrer zu sein, und dass er sich eine Arbeit in einer Pfarrei, den Austausch und die Begegnung mit den Gläubigen einer Pfarrei wünscht. Fast flehend wendet er sich im selben Brief an seinen Bischof: «Ich muss daran glauben können, dass es einen Platz für mich in der Kirche gibt.»

Schliesslich nahm Zundel das Angebot an. Das Mädchenpensionat Bon Rivage beherbergte vor allem junge Frauen aus wohlhabenden Familien aus den USA und Europa, die in der hauseigenen Schule der Josefschwestern (Sœurs de St-Joseph) ihre Schulausbildung abschlossen. Drei Jahre lang unterrichtete Zundel die jungen Frauen in Philosophie und Glaubensfragen, feierte Gottesdienste und hielt Vorträge für die Schwestern und Interessierte aus der Region. Aus den Philosophiekursen für die jungen Frauen entstand das Buch Le Mystère de la Connaissance, das allerdings erst 2021 im dritten Band der Gesamtausgabe erstmals veröffentlicht wurde.

Auch wenn der Start eher holprig war und sich alle erst einmal kennenlernen mussten, gewann Zundel das Vertrauen der jungen Frauen und der Schwesterngemeinschaft. Wie überall hinterliess Zundel tiefe philosophische, theologische und spirituelle Spuren.

London: 1929/1930

Auch wenn die Erfahrung der Ablehnung durch die Bistumsleitung sehr schmerzlich war, wusste Maurice Zundel dennoch das Beste aus der Situation zu machen. Der «Vorteil» – auch wenn er wohl zu gerne darauf verzichtet hätte – bestand darin, dass er Dinge tun und ausprobieren konnte, die ihm als Vikar oder Pfarrer in der Schweiz nicht möglich gewesen wären. So führte ihn der Umstand des Exils für das Schuljahr 1929/1930 nach London. Warum gerade nach London?

Zundel selbst hatte eine Anzeige gesehen, in der die Gemeinschaft der «Schwestern von der Himmelfahrt Mariä» (Religieuses de l’Assomption), auch «Assumptionistinnen» genannt, einen zweiten Seelsorger für das von ihnen geführte Mädcheninternat in Kensington (London) suchte. Aufgrund seiner grundsätzlichen Neugier und Offenheit sowie seines Wunsches, den Anglikanismus kennen zu lernen, und vor allem, weil ihm diesbezüglich sein Bischof keine Steine in den Weg legte, liess er sich gegen Ende des Jahres 1929 für einige Monate am Kensington Square nieder. Nun galt es, so schnell wie möglich, Englisch zu lernen. Da Zundel mit dem anderen Seelsorger des Internates Französisch sprechen konnte und dieser zudem aufgrund seines bereits fortgeschrittenen Alters nicht besonders motiviert war, seinem Kollegen Englisch beizubringen, musste eine andere Lösung gefunden werden. So lernte er Englisch, indem er mit Hilfe eines englisch-französischen Wörterbuchs eine englische Ausgabe von John Henry Newmans Apologia pro Vita Sua las. Nützlicher Nebeneffekt: Er machte sich mit der Theologie Newmans vertraut.

Neben seiner Aufgabe als Seelsorger des Mädcheninternats, tauchte er tief in die Welt des Anglikanismus ein. Er besuchte Vorlesungen am King’s Inn und konnte dank seiner Freundschaft mit Henry Joy Fynes-Clinton an zahlreichen Zusammenkünften des englischen Klerus, an einem Treffen aller anglikanischen Bischöfe, an einem internationalen anglikanisch-katholischen Kongress und an unzähligen Vorträgen teilnehmen. Und mit grosser Freude und Bewunderung genoss er die «wunderbaren Gottesdienste in der St. Paul’s Cathedral».

Nach seinen Erfahrungen als Katholik im protestantischen Neuenburg bedeutete die intensive Begegnung mit dem Anglikanismus eine zusätzliche Erweiterung seines ökumenischen Horizonts. Um viele spirituelle und theologische Einsichten sowie inspirierende Freundschaften reicher, kehrte Zundel in die Schweiz zurück, wo er – wie so oft zwischen zwei beruflichen Engagements in den Jahren des Exils – den Sommer verbrachte und auf weitere Weisungen seines Bischofs wartete.

Paris, rue Monsieur: 1928/1929

Nach sechs Monaten der Einöde in Charenton bot sich für Maurice Zundel die Gelegenheit, die Stelle des Seelsorgers in der Gemeinschaft der Benediktinerinnen in der rue Monsieur im 7. Arrondissement in Paris zu übernehmen. Die Gemeinschaft, bekannt als «Bénédictines de la rue Monsieur», spielte bis zu ihrem Umzug 1938 (zuerst nach Meudon, dann 1951 nach Limon-Vauhallan) eine bedeutende Rolle für die katholischen Intellektuellen in Paris eine bedeutende. Viele bekannte Persönlichkeiten aus Literatur und Philosophie besuchten die Gottesdienste der Gemeinschaft, darunter Gabriel Marcel, Paul Claudel, Emmanuel Mounier, Isabelle Rivière oder Julien Green. Und nicht selten fanden sie in der «20, rue Monsieur» zum katholischen Glauben zurück (z.B. Gabriel Marcel und Isabelle Rivière).

Dankbar für die Möglichkeit der Veränderung nahm Zundel das Angebot an und fühlte sich an seinem neuen Wirkungsort sehr schnell äusserst wohl. Während dieses «himmlischen Aufenthaltes» (séjour céleste) fand er wieder zu neuer Lebensenergie (j’ai recommencé à vivre), wie er Jahre später einmal im Rückblick auf diese Zeit sagte. Drei Dinge waren es vor allem, die ihn beeindruckten: die Strukturiertheit des Alltages, die sehr oft herrschende andächtige Stille und die «in Perfektion gefeierte Liturgie». Er genoss es, jeden Tag die Messe singen zu können und nur bei der Ablegung der Ordensgelübde, bei der Einkleidung einer Novizin sowie an Hochfesten predigen zu müssen. Ausserdem las er sehr viel und konnte sich mit aktuellen gesellschaftlichen, theologischen und philosophischen Fragestellungen auseinandersetzen, auch dank des Zugangs zum Index.

Die Zeit in Paris bedeutete für seine Person und sein Denken eine Zäsur, denn endlich frei von einem System, distanzierte sich Zundel immer mehr vom Thomismus. Er stellte die thomistische Theologie von Fribourg und Rom in Frage und begann, sein eigenes Denken zu entwickeln. Leider musste er die rue Monsieur im Sommer 1929 nach 18 Monaten aufgrund von Umstrukturierungen innerhalb der Gemeinschaft bereits wieder verlassen. Wieder war er gezwungen, sich ausserhalb seiner Diözese eine neue Arbeit zu suchen.

P.S. Eine kleine interessante Randnotiz: Gegenüber der «20, rue Monsieur» wohnte jeweils Pierre Teilhard de Jardin, wenn er in Paris weilte. Davon zeugt eine Inschrift am entsprechenden Haus. Begegnungen zwischen von Zundel und Teilhard de Jardin in der rue Monsieur sind nicht belegt.

Paris, Saint-Dominique/Charenton: 1927/1928

Maurice Zundels Hoffnungen, nach der «abgesessenen Zeit» in Rom wieder nach Genf zurückkehren zu können, wurden von seinem Bischof je zerschlagen. Dies war nie seine Absicht. Der Bischof zweifelte nicht unbedingt an den Fähigkeiten Zundels, seine Vorbehalte gründeten vielmehr auf der damaligen grundsätzlichen Zurückhaltung vieler Kirchenfunktionäre gegenüber Mystikern und kirchlichen Einzelgängern. So vertraute sich Bischof Besson in Bezug auf Maurice Zundel einem Priester seiner Diözese an: «Die Kirche hat niemals rebellische Freiheitskämpfer [franc-tireur] gemocht, auch wenn sie Heilige waren.»

Deshalb hatte sich der Bischof schon vor Zundels Rückkehr an einen französischen Bischof gewandt, der in Paris für die Anstellung ausländischer Priester zuständig war. Zu seiner Erleichterung fand sich eine Lösung in der Pfarrei Saint-Dominique im 14. Arrondissement, wo Zundel ab August 1927 priesterliche Dienste übernehmen konnte. Da der Priester, den Zundel vertrat, aber bereits nach zwei Monaten wieder zurückkehrte, verlor Zundel seinen Aushilfsdienst wieder. Er wurde nach Charenton, einem Vorort von Paris, versetzt, wo er seine bisher schwerste Zeit durchlebte.

Als fünfter Vikar der Pfarrei bestand seine Hauptaufgabe darin, möglichst viele Trauungen und Beerdigungen zu feiern, um die Pfarreikassen aufzubessern. Neben dieser «liturgischen Fliessbandarbeit» und einigen Lektionen Katechismusunterricht wurde ihm zudem – zu seinem Leidwesen – die pädagogisch sehr anspruchsvolle Aufgabe übertragen, besonders verhaltensauffällige Kinder zu betreuen, die sich gegen jegliche religiöse Bildung sträubten. Glücklicherweise kam ihm bei den Ausflügen mit den Kindern in den Bois de Vincennes hin und wieder ein befreundeter Priester aus der Schweiz zu Hilfe, denn Zundel war mit der Betreuung der sehr aktiven Kinder überfordert. So war er dazu gezwungen, den Kindern in alle Ecken des Parks hinterher zu springen, um am Ende wieder mit allen zurückkehren zu können.

Die Arbeit in Charenton raubte ihm jegliche Lebensenergie und die Freude am pastoralen Dienst. Er fühlte sich einsam, leer und von der Diözesanleitung ungerecht behandelt. Zundel leidete ganz im Stillen – in der Hoffnung, dass sich sehr bald etwas ändern würde, denn nach einem halbem Jahr in Charenton war er völlig am Ende.

Rom: 1925–1927

Nach sechs bereichernden und inspirierenden Jahren in der Pfarrei, musste Maurice Zundel also wieder im Hörsaal Platz nehmen, und zwar an der berühmten Dominikaneruniversität Angelicum. Und nicht nur das: Er sah sich erneut mit dem akademischen Thomismus konfrontiert. Und wie schon während seines Theologiestudiums in Fribourg (1915–1919) war dies für ihn eine grosse Prüfung. Seine Professoren waren allesamt überzeugte Thomisten, darunter der berühmte französische Dominikanerpater Réginald Garrigou-Lagrange (1877–1864), der im Kampf der katholischen Kirche gegen den Modernismus grossen Einfluss hatte. Auch dieser zweijährige Studienaufenthalt verfehlte – wie schon das Theologiestudium in Fribourg – seine Wirkung nicht: Zundel fühlte sich erneut dem Thomismus verpflichtet.

Den Umständen zum Trotz, versuchte Zundel das Beste aus der für ihn schmerzlichen Situation zu machen. Das grösste Geschenk, das er dabei erhielt, war Zeit: freie Zeit. Nach den arbeitsintensiven Jahren in Genf profitierte er von der Tatsache, dass er in Rom keinen seelsorgerlichen Pflichten nachgehen musste. Er genoss die Stille, den Espresso in den Römer Cafés, Ausflüge zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten der Stadt oder Konzertbesuche. Er begann, wieder «zu leben» und stellte rückblickend fest, dass er das extrem hohe Arbeitspensum in Genf nicht mehr lange hätte durchhalten können. So entschloss er sich, den vom Bischof ursprünglich auf ein Jahr angesetzten Aufenthalt um ein weiteres Jahr zu verlängern, wogegen der Bischof natürlich nichts einzuwenden hatte. Und im Übrigen war Zundel in Rom keineswegs unproduktiv.

Tatsächlich arbeitete er an einem Dissertationsprojekt, das eher philosophischer als theologischer Natur war. Der Ausgangspunkt seiner Untersuchung war die Erkenntnis, dass eine falsche Philosophie notwendigerweise zu einer falschen Theologie führe. Diese These versuchte er anhand des Einflusses des Nominalismus auf das christliche Denken zu belegen. Der Titel seiner Arbeit lautet: «L’Influence du nominsalisme sur la pensée chrétienne». Obwohl die Gutachter einige Mängel feststellten, wurde ihm am Ende seines zweijährigen Studienaufenthaltes in Rom der Doktortitel in Philosophie verliehen. Und nun, frisch promoviert hoffte er, nach Genf in «seine» Pfarrei zurückkehren zu können.

Theologiestudium und 1. Stelle als Vikar (1915–1925)

Bruch mit der Bistumsleitung

Am 5. September 1925 erhielt Maurice Zundel einen Brief seines Bischofes, der unter anderen folgende Sätze beinhaltete:

«Ich bitte Sie sehr herzlich, aber auch sehr eindringlich, mein lieber Freund: Arbeiten Sie daran, sich von einer gewissen Eigenwilligkeit, einer gewissen Übertreibung zu lösen. Beides ist schwer zu fassen, gewiss, aber doch so, dass sie Sie zweifellos daran hindern, all das Gute zu bewirken, das Sie und ich sich von Ihnen wünschen. Sie werden es schaffen, wenn Sie sich vertrauensvoll führen lassen.»

Schon vorher hatte Zundel die Nachricht erhalten, dass er nach sechs Jahren Genf verlassen müsse und zwei Jahre in Rom an der Dominikaneruniversität Angelicum zu studieren habe, um «seine Theologie zu erneuern». Zundel, der Eigenwillige mit einem Hang zur Übertreibung? Gewiss, er war in seiner Art und Weise – vor allem vor dem Hintergrund der damaligen Zeit – einzigartig und ging andere, neue Wege. So verzichtete er zum Beispiel im Religionsunterricht bald auf den Katechismus, um mit jungen Menschen anhand von weltlicher Literatur über Lebens-, Sinn- und Glaubensfragen ins Gespräch zu kommen. Und genau das warf man ihm vor. Aber war er deshalb für die Seelsorge untragbar?

Nun, Zundel hat immer nach Überzeugungen gehandelt und gesagt, was er dachte. Und er scheute sich nicht, Unbequemes auszusprechen, auch wenn es gegen die eigene Kirchenleitung gerichtet war. So predigte er als junger Priester im Frühling 1915 dem Genfer Klerus im Rahmen des Gottesdienstes anlässlich dessen Jahresversammlung – wo der Schatzmeister, der Generalvikar höchstpersönlich, für die gut gefüllten Kassen der Genfer Kirche gelobt wurde –ins Gewissen: Die Kirche habe die Aufgabe, den Menschen den spirituellen Weg zu weisen. Was nützen vollen Kassen? Wäre es nicht das Ideal jeder kirchlichen Institution und Organisation, am Ende des Jahres leere Kassen zu haben? Der Generalvikar berichtete umgehend dem Bischof von diesem aufmüpfigen junge Priester, der es gewagt hatte, den Generalvikar und die Genfer Kirche zu kritisieren.

Die harsche Kritik und vor allem die unkonventionellen Unterrichtsmethoden waren zu viel des Guten. Zundel musste im wahrsten Sinne des Wortes die Koffer packen. Loyal und demütig – wie er immer war und es bleiben sollte – bedankte er sich höflich bei seinem Bischof, auch wenn ihn diese Erfahrung der Zurückweisung sehr schmerzte. Den wahren Grund für seine Versetzung nach Rom sollte er erst Jahre später erfahren. In seiner Genfer Zeiten erfuhr Zundel von einem Schüler, dass sein Beichtvater pädophile Neigungen hatte. Dieser wiederum wusste, dass Zundel davon wusste. Der Beichtvater kam einer Anzeige durch Zundel zuvor, indem er seinerseits Zundel wegen dessen unkonventioneller Unterrichtsmethoden beim Bischof denunzierte. Warum Zundel damals nichts unternahm, geht aus den bisher zur Verfügung stehenden Quellen nicht hervor. Dass Zundel sich nicht für den Schutz der betroffenen jungen Menschen eingesetzt hat, ist bedauerlich und bedarf weiterer Forschung.

Seelsorger aus Leidenschaft

Obwohl Maurice Zundel als Vikar in der Genfer Pfarrei Saint-Joseph viel Arbeit hatte, obwohl er aufgrund seiner vollen Agenda kaum zum Schlafen kam, tat er seine Arbeit mit grosser Begeisterung und Hingabe: Zundel war Seelsorger aus Leidenschaft! Und das sollte er auch immer bleiben, denn dafür hatte er Theologie studiert und sich zum Priester ordinieren lassen: Weil er Menschen seelsorgerlich begleiten, weil er das göttliche Geheimnis verkünden wollte.

Aus der Vielzahl seiner Tätigkeitsfelder sei an dieser Stelle eines besonders hervorgehoben: seine Arbeit als Seelsorger im Mädchenheim der Pfarrei (Foyer de jeunes filles). Das Heim bot Mädchen und jungen Frauen im Alter von 8 bis 16 Jahren – meist aus Arbeiterfamilien – nicht nur eine Unterkunft, sondern auch Bildung im Sinne des katholischen Glaubens. Zundel kümmerte sich um die geistliche Begleitung der Bewohnerinnen und prägte – ab September 1920 auch als organisatorischer Leiter des Wohnheimes – das Leben im Heim durch seine tiefe Spiritualität, seine Sensibilität für das individuelle Schicksal der jungen Frauen sowie seine Suche nach einer persönlichen, existentiell gelebten Glaubenspraxis.

Er bot philosophische und theologische Kurse an, ermunterte die Mädchen und junge Frauen zum Lesen und sprach mit ihnen nicht nur über Gott, sondern gerade auch über «die Welt». So bemühte er sich um die Aufklärung der jungen Frauen in Fragen der Sexualität. Während dies heute nicht mehr in den Kompetenzbereich der Kirche fällt, war es damals ein Novum, dass junge Mädchen überhaupt im Bereich der Sexualität unterrichtet wurden. Dem Alter der jungen Frauen entsprechend sprach Zundel über die Ehe, die Liebe, Kinder und sogar über die Möglichkeiten der Empfängnisverhütung (und dies notabene als katholischer Priester in den 1920er Jahren!). Übergeordnetes Ziel war es, dass sich die Bewohnerinnen ihrer Freiheit bewusst wurden, auch in der Möglichkeit, über ihre Sexualität selbst zu bestimmen, wenngleich Zundel – ganz im Sinne der katholischen Sexuallehre – die Sexualität klar innerhalb der Ehe verortete.

Für Zundel stand stets der konkrete Mensch mit seinen Fragen und Erfahrungen im Mittelpunkt seines seelsorgerlichen Wirkens einerseits und seines philosophisch-theologischen Nachdenkens über Gott und den Menschen andererseits. Diese seine Prämisse hatte ihren Ursprung nicht zuletzt in seinen «Genfer Jahren» 1919–1925.

Kaffee und Tabak gegen die Müdigkeit

Menschen, die Maurice Zundel begegnet sind, beschreiben ihn als ruhigen und besonnenen Menschen. Er war keine exzentrische Persönlichkeit, die die Aufmerksamkeit anderer gesucht oder gar gebraucht hätte – ganz im Gegenteil. Zundel lebte grundsätzlich asketisch. Er benötigte nicht viel zum Leben. So bewohnte er nie grosse und prunkvolle Wohnungen, kleidete sich stets in eine schlichte Soutane, spendete den grössten Teil seines bescheidenen Einkommens und ass nicht viel. Zundel ernährte sich hauptsächlich von heissen Kartoffeln und erst gegen Ende seines Lebens erlaubte er es sich, seine Kartoffeln am Mittag mit Pilzsauce zu essen.

Dennoch kannte auch Zundel – gerade vor dem Hintergrund der hohen Arbeitsbelastung – Stress, und es kam durchaus vor, dass seine sonst ruhige und besonnene Art ins Gegenteil umschlug. Dies war nicht zuletzt auch auf den chronischen Schlafmangel und die daraus resultierende Müdigkeit zurückzuführen. So gab es Phasen in seinem Leben, in denen er zugunsten seiner (pastoralen sowie intellektuellen) Arbeit weniger als eine Stunde pro Nacht schlief.

So asketisch er auch lebte, hatte er doch zwei «Laster», mit denen er nicht zuletzt gegen die Müdigkeit ankämpfte. Zum einen war Zundel ein starker Raucher, zum anderen ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Bis zu zwei Päckchen rauchte er täglich, ausser in der Fastenzeit, in der er auf das Rauchen verzichtete. Das Rauchen war ihm so heilig, dass er von seinem Lohn jeweils zuerst Geld für Zigaretten zurücklegte. Und wenn man ihn in seinem Zimmer besuchte, so fand man ihn in einem völlig vernebelten Raum an seinem Schreibtisch sitzend – höchstwahrscheinlich vor einer Tasse Kaffee, die ihn wach hielt, um in den Nachtstunden, eingehüllt in den Rauch, zu schreiben, zu lesen, über die grossen Fragen des Lebens nachzudenken.

Hohes Arbeitspensum und wenig Schlaf

Obwohl sich Maurice Zundel die Arbeit in der Pfarrei mit vier weiteren Vikaren teilte, war das Arbeitspensum enorm. Man gab ihm «eine Aufgabe nach der anderen», wie er selbst 1967 in einem Vortrag rückblickend sagte. So war er Krankenhausseelsorger, hatte stets ein offenes Ohr und eine helfende Hand für arme und obdachlose Menschen, erteilte Kindern und Jugendlichen Katechismusunterricht sowie Glaubenskurse für Gymnasiast:innen und Student:innen der Universität Genf. Darüber hinaus war er Seelsorger im Internat für Mädchen und junge Frauen der Pfarrei Saint-Joseph.

Obwohl Zundel seinen Dienst mit grosser Begeisterung und Leidenschaft ausübte, litt er zunehmend unter der Last der vielen Arbeit. Dies hatte unmittelbare Auswirkungen auf seinen Tagesablauf und nicht zuletzt auf sein Lebensgefühl.

«Oft bereitete ich um vier Uhr morgens den Unterricht vor und betete mein Brevier gewöhnlich um Mitternacht. Die Bücher, die ich zu lesen hatte, musste ich in aller Eile, quer und ohne jede Tiefe lesen. […] Ich wurde von einer irrsinnigen, unmöglichen Arbeit erdrückt, die mir jede geistige Substanz raubte, die an meinen Nerven zerrte und mich zwang, an der Oberfläche zu leben. Es war in der Tat eine absurde Überanstrengung, ein Leben, das mir fast das Genick brach, oder besser gesagt: es war kein Leben, es war verrückt.»

Hohe Arbeitsbelastung und Schlafmangel kennzeichneten Zundel nicht nur in seiner Genfer Zeit, sondern auch in den fasst dreissig Jahren, in denen er von 1946 bis 1975 als Vikar in Lausanne tätig war. Auch wenn Zundel grundsätzlich nicht viel Schlaf benötigte, kam es vor allem während seiner Anstellungen in Pfarreien (Genf und Lausanne) nicht selten vor, dass er nur wenige Stunden pro Nacht schlief und dementsprechend oft übermüdet war. Denn neben der vielen Arbeit tagsüber und den Unterrichtsvorbereitungen am frühen Morgen, fand er nur nachts Zeit, Briefe zu beantworten oder seine Artikel und Bücher zu verfassen.

Priesterweihe und der Ruf nach Genf

Trotz dem Ringen mit dem thomistischen System, schloss Maurice Zundel das Theologiestudium nach vier Jahren am Ende des Studienjahres 1919 erfolgreich ab. Am 15. März 1919 wurde er zum Subdiakon und am 20. Juli 1919 im Alter von 22 ½ Jahren zum Priester geweiht. Zundel war damals der erste Neuenburger, der seit der Reformation zum Priester geweiht wurde. Auch für seine 1817 gegründete Heimatpfarrei in Neuenburg war dies ein Novum. Dementsprechend war seine Primiz am 27. Juli 1919 in der église rouge von Neuenburg ein Pfarreifest, dem viele Freund:innen, Professoren, ehemaliger Lehrer und Pfarreiangehörige beiwohnten.

Mitte August 1919 erhielt Zundel ein Schreiben des Generalvikars der Diözese Lausanne, Genf und Fribourg, in dem dem Neupriester mitgeteilt wurde, dass ihn seine erste Stelle als Vikar nach Genf in die Pfarrei Saint-Joseph führen werde.

«Ich bin sicher, dass Sie diese Nachricht mit Freude aufnehmen werden. Sie werden in St. Joseph viel Arbeit vorfinden, aber wir wissen, dass der liebe Gott sich für das Heil der Seelen einsetzen wird, und so wird er sich Ihrer bedienen, um sich in einem Umfeld, in dem er noch so sehr ignoriert und verkannt wird, besser bekannt zu machen. Sie werden Ihren Dienst unter der Leitung eines erfahrenen Priesters beginnen, der Ihnen wertvolle und weise Ratschläge geben kann, die zu befolgen Ihre Pflicht sein wird.»

Die Pfarrei liegt im beliebten Quartier Eaux vives, wo vor allem Familien aus der Arbeiterklasse wohnen. Die Ankündigung des Generalvikars, dass viel Arbeit auf Zundel zukomme, sollte sich schnell bewahrheiten. Mit grossem pastoralen Eifer und Elan stürzte sich Zundel in die Arbeit in Genf, die seinen weitere beruflichen Werdegang einerseits und seine persönliche Entwicklung andererseits entscheidend prägen sollte.

Theologiestudium in Fribourg

Die geschilderten Momente, in denen Maurice Zundel in jungen Jahren einem menschen- und lebensnahen Gott begegnete, standen in scharfem Kontrast zu seinen Erfahrungen während des Theologiestudiums in Fribourg (1915–1919). Das Studium stellte für ihn eine «schwere Prüfung» dar:

«In der Theologie ging es nicht darum, sich für die Trinität oder die Gnade zu begeistern, man musste Prüfungen über die Trinität und die Gnade ablegen, und das ist etwas anderes als Kontemplation. […] Man lernte die Häresien auswendig, bewies die Wahrheit mit Argumenten und wiederholte ad quid ergo, ad quid ergo von morgens bis abends. Das Wort Gottes wurde zum Prüfungsgegenstand, was für jemanden, der begonnen hat, Gott durch das Evangelium kennenzulernen, der von einer gewissen Gotteserfahrung angezogen ist, äußerst schmerzhaft ist.»

Gerade die von Dominikanern geleiteten theologischen Fakultäten im französischen Sprachraum waren zu dieser Zeit stark thomistisch bzw. neuthomistisch geprägt, insbesondere Freiburg, das als Hochburg der neuthomistischen und neuscholastischen Lehre galt. In diesem «thomistischen System» mit seinem starren, eindimensionalen und menschenfernen Gottesverständnis fühlte sich Zundel theologisch und spirituell sehr eingeengt und nicht aufgehoben.

Da er aber während seines Studium nicht um den Thomismus herumkam, versuchte sich Zundel umso mehr darin zu vertiefen. So studierte er unter anderem nachts von 2 Uhr bis 5 Uhr intensiv die Summa Theologiae des Thomas von Aquin. Das führte dazu, dass er die Lehre des Thomas besser kannte als mancher Professor.

Das Studium verfehlte seine Wirkung nicht: Am Ende des vierjährigen Studiums und des grand séminaire war Zundel ein überzeugter Thomist, auch wenn dieser Glauben mit seinem ursprünglich erfahrenen und erlebten Glauben wenig zu tun hatte. Diese Zerrissenheit, die nicht nur eine theologische und spirituelle, sondern vor allem auch eine existentielle ist, wird Zundel während seiner 1. Stelle als Vikar in Genf und darüber hinaus noch einige Jahre beschäftigen.

Kindheit und Jugend (1897–1915)

Drei prägende Momente

Neben den zwei Jahren im Kloster Einsiedeln haben drei weitere Begebenheiten Maurice Zundel in seiner Kindheit und Jugend wesentlich geprägt, auf die er in seinen Büchern und Vorträgen einige Male Bezug nimmt:

(1) Den grössten Einfluss hatte wohl seine protestantische Grossmutter mütterlicherseits. Obwohl sie offen antikatholisch war, sagte Zundel über seine Grossmutter, sie sei die christlichste Person in der Familie gewesen. Vor allem ihre Hingabe und Fürsorge für die ärmeren Menschen berührte und prägte den kleinen Maurice nachhaltig. Regelmässig begleitete er sie, wenn sie mit einem Korb voller lebensnotwendiger Produkte Menschen in Not besuchte. Zundel seinerseits wird für den Rest seines Lebens immer ein offenes Ohr und Herz für arme und obdachlose Menschen haben und ihnen, wann immer es ihm möglich ist, Geld zukommen lassen.

(2) Regelmässig traf sich Zundel rund um sein 15. Lebensalter mit einem evangelischen Nachbarsjungen, um sich gegenseitig Pascal oder Victor Hugo vorzulesen. Eines Abends schlug der Freund vor, aus der Bergpredigt zu lesen. Als dieser die Verse aus dem Johannesevangelium vorlas, war Zundel so berührt, dass er sein Zimmer mit diesen Versen plakatierte. Die Bergpredigt blieb eine wichtige Quelle für Zundels Glauben und die Spiritualität. In der Person seines Nachbarn begegnete Zundel wahrhaftig dem Evangelium, was ihn zu einer entscheidenden Erkenntnis führte: «Das Evangelium ist keine Doktrin, sondern eine Person.»

(3) Eine Offenbarung anderer Art ereignete sich am 8. Dezember 1911 in der Kirche Notre-Dame de l’Assomption – auch église rouge, die rote Kirche, genannt – in Neuenburg. Als der knapp 15-jährige Zundel vor einer Statue der Notre-Dame de Lourdes betete, spürte er plötzlich «etwas Unübersetzbares: eine geheimnisvolle Gnade, eine Präsenz, eine Art dringenden, augenblicklichen Ruf … nichts Sichtbares, aber etwas Inneres, das keine Art von Widerstand duldete». Ergriffen von der Güte und dem Ja der Mutter von Jesus, sagte er in diesem Augenblick ebenfalls Ja. Ja zu seiner Berufung als Priester.

Zwei Jahre im Kloster Einsiedeln (1913–1915)

Um die Muttersprache seines Vaters verstehen und sprechen zu lernen, absolvierte Maurice Zundel die letzten beiden Maturajahre im Gymnasium des Benediktinerklosters Einsiedeln (1913–1915). Es ist nicht bekannt, wie Zundel mit dem deutschsprachigen Unterricht zurechtkam; er sprach viel lieber von der einzigartigen Atmosphäre im Kloster.

Die zwei Jahre in Einsiedeln gehörten zu den prägendsten seiner Kindheit und Jugend. Vor allem zwei Dinge haben beim jungen Maurice grossen Eindruck hinterlassen: einerseits die Stille, in der die 150 Mönche lebten und beteten, andererseits die Art und Weise, wie die Klostergemeinschaft Gottesdienst feierte. Er fühlte sich innerhalb der Klostermauern, umgegeben von der monastischen Stille, äusserst wohl. «Die Stille war die Gegenwart von Jemandem», resümierte er Jahre später in einem für sein Denken typischen Sprachbild: Etwas, in diesem Fall die Stille, bleibt nicht als abstrakte Grösse dem Menschen äusserlich, sondern wird als Ausdruck einer Gegenwart zur inneren, d.h. existentiellen und personalen Wirklichkeit des Menschen.

Die Liturgie und das Stundengebet nahmen im Leben von Zundel stets eine zentrale Rolle ein, nicht zuletzt aufgrund den beiden Jahren im Kloster Einsiedeln. «Die Liturgie wurde dort mit Perfektion gefeiert. Ich habe seitdem nie wieder an einem Pontifikalamt teilgenommen, bei dem alle Geistlichen die Augen geschlossen hielten.»

Fasziniert von der Erhabenheit der Mönche, berührt von der monastischen Stille und ergriffen von den Liturgien mit ihren gregorianischen Gesängen, fand Zundel in der benediktinischen Spiritualität eine geistige Heimat. Gerne wäre er noch länger im Kloster geblieben, er hatte sogar ernsthaft über einen Eintritt nachgedacht. Leider mussten durch die Umstände des ersten Weltkrieges alle französischsprachigen Schüler das Kloster verlassen. So kehrte Zundel als frischgebackener Abiturient im Sommer 1915 nach Neuenburg zurück. Dem Benediktinerkloster Einsiedeln blieb Zundel jedoch zeitlebens als Oblate verbunden. Ob er nach 1915 noch gelegentlich als Besucher nach Einsiedeln zurückkehrte, ist nicht bekannt, zumindest geht aus den Quellen nichts hervor.

Amici Naturae

Die Lernbereitschaft von Maurice Zundel ging über die schulischen Pflichten hinaus: Einerseits durch seinen eigenen Anspruch, möglichst viel lernen zu wollen und anderseits durch Lehrpersonen, die die intellektuelle Begabung Zundels (und anderer Schüler) erkannten. So trat er während seiner Zeit am lateinischen Gymnasium in Neuenburg (1907–1912) den Amici Naturae, dem «Club der Freunde der Natur» (Club des Amis de la Nature), bei.

Es handelte sich dabei um eine 1893 gegründete Vereinigung von Schülern des lateinischen Gymnasiums, die die Begeisterung und Leidenschaft für naturwissenschaftliche Fragen einte. Nicht zuletzt dadurch entwickelte Zundel ein grosses Interesse an den Naturwissenschaften, das er im Laufe seines Lebens immer weiter vertiefte, zum Beispiel in den Bereichen Physik und Biologie.

Die Freunde der Natur trafen sich einmal in der Woche, wo sich Feldforschung und lebhafte Diskussionen über naturwissenschaftliche, aber auch philosophische Fragen abwechselten. Jedes Mitglied ging dabei seinen eigenen wissenschaftlichen Interessen nach. Zundel zum Beispiel untersuchte über einen gewissen Zeitraum eine bestimmte Pflanze, während andere das Verhalten von Vögeln beobachteten oder am Boden die Welt der Mollusken (Weichtiere) erforschten. Die Mitglieder des Vereins hielten ihre Beobachtungen in kurzen wissenschaftlichen Abhandlungen fest, die untereinander gelesen und diskutiert wurden.

Die Begeisterung für die Naturwissenschaften teilte Zundel bei den Amici Naturae unter anderem mit Gustave Juvet (1896–1936), dem späteren Schweizer Mathematiker, und Jean Piaget (1896–1980), dem später weltberühmten Entwicklungspsychologen. Erwähnenswert ist auch, dass Zundel 1911 dem «Club der Freunde der Natur» als Präsident vorstand.

Der schulische Bildungsweg Zundels

Obwohl die Familie katholisch war und es in Neuenburg eine von der Kongregation der Brüder der christlichen Schulen («Schulbrüder») geführte Primarschule gab, an der Maurice Zundels (Paten-)Onkel unterrichtete, besuchten Zundel und seine Geschwister auf expliziten Wunsch des Vaters die öffentliche, protestantische Schule. Alle Lehrer und die meisten seiner Schulkamerad:innen waren protestantisch und hielten ihre Vorurteile gegenüber dem Katholizismus nicht zurück. Trotzdem fühlte sich Zundel in der Schule wohl, besuchte sie gerne und erbrachte sehr gute schulische Leistungen.

1907 wechselte Zundel von der Primarschule auf das Lateinische Gymnasium in Neuenburg, wo seine Begeisterung und Passion für das Lernen noch zunahm. Vor allem der mit Leidenschaft erteilte Unterricht sprach ihn an und inspirierte ihn. So kam er beispielsweise im Lateinunterricht in den Genuss einer für die damalige Zeit revolutionären Unterrichtsmethode: Die Sprache wurde nicht ausschliesslich über die Grammatik, sondern in erster Linie über die Lektüre bekannter Texte aus der Mythologie erlernt. Mit ähnlicher Begeisterung und Hingabe wird Zundel selbst Religionsunterricht, Katechesen oder Philosophiekurse erteilen und seinerseits junge Menschen für Lebens-, Sinn- und Glaubensfragen begeistern.

Zundel hatte als Teenager den Entschluss gefasst, Priester zu werden, was sich unmittelbar auf seinen Bildungsweg auswirkte. Als Vorbereitung auf das grand séminaire und das Theologiestudium in Fribourg, musste er Neuenburg im Alter von 15 Jahren verlassen, um ein Intensivjahr in Philosophie am Collège St-Martin in Fribourg zu absolvieren (1912–1913). Auch dieses Zwischenjahr war intellektuell anregend, und er schloss es wiederum mit ausgezeichneten schulischen Leistungen ab. Im Sommer 1913 kehrte nach Neuenburg zurück, ehe er die verbleibenden zwei Jahre bis zur Matura (1913–1915) am Gymnasium des Klosters Einsiedeln absolvierte.

Geburt und Anfänge in Neuchâtel (NE)

Maurice Zundel kommt am 21. Januar 1897 als drittes von vier Kindern in Neuenburg auf die Welt. Er hat einen älteren Bruder (Willy) sowie eine ältere Schwester (Renée) und eine jüngere Schwester (Gabrielle). Sein Vater, Wilhelm Zundel (1867–1951), stammte ursprünglich aus dem Kanton Aargau (Oeschgen), lebte allerdings seit 1885 in Neuenburg, wo er bei der Post Karriere machte. Am 3. Oktober 1891 heiratete er Léonie Gauthier. Die Mutter von Maurice Zundel stirbt am 5. Juli 1942, als er in Kairo war und aufgrund der Kriegssituation nicht zur Beerdigung in die Schweiz zurückkehren konnte.

Die Familie ist katholisch, und das im protestantischen Neuenburg. Während der Vater von Zundel von je her dem katholischen Glauben eher distanziert verbunden war, wuchs seine Mutter streng katholisch auf. Diese Tatsache ist deshalb interessant, als dass ihre Mutter wiederum, also Zundels Grossmutter mütterlicherseits, eine überzeugte Protestantin und sehr antikatholisch eingestellt war. Warum sie ausgerechnet einen Katholiken heiratete und sich darüber hinaus verpflichtete, ihre Kinder im katholischen Glauben zu erziehen, ist nicht bekannt. Von ihr wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmals die Rede sein, denn sie hat den Glauben und die Spiritualität von Maurice Zundel entscheidend geprägt.

Die Verbundenheit innerhalb der Familie ist gleichzeitig herzlich und distanziert. So ist die Liebe innerhalb der Familie unumstritten, ohne dass sie sich jedoch in Zärtlichkeiten ausdrückt. Die alltäglichen Aufgaben werden pflichtbewusst, allerdings ohne Leidenschaft erledigt. Jahre später wird Zundel rückblickend sagen, dass die religiöse Praxis in der Familie vor allem sehr rituell gelebt wurde: «Viel Gerede, wenig Evangelium». Es sei eine religiöse Praxis ohne jegliche Erfahrung Gottes gewesen.

Maurice Zundel pflegte sein Leben lang einen herzlichen, meist brieflichen Kontakt zu seiner Familie. Ein besonders enges Verhältnis hatte er zu seiner älteren Schwester Renée.

Maurice Zundel

Zum Werk von Maurice Zundel

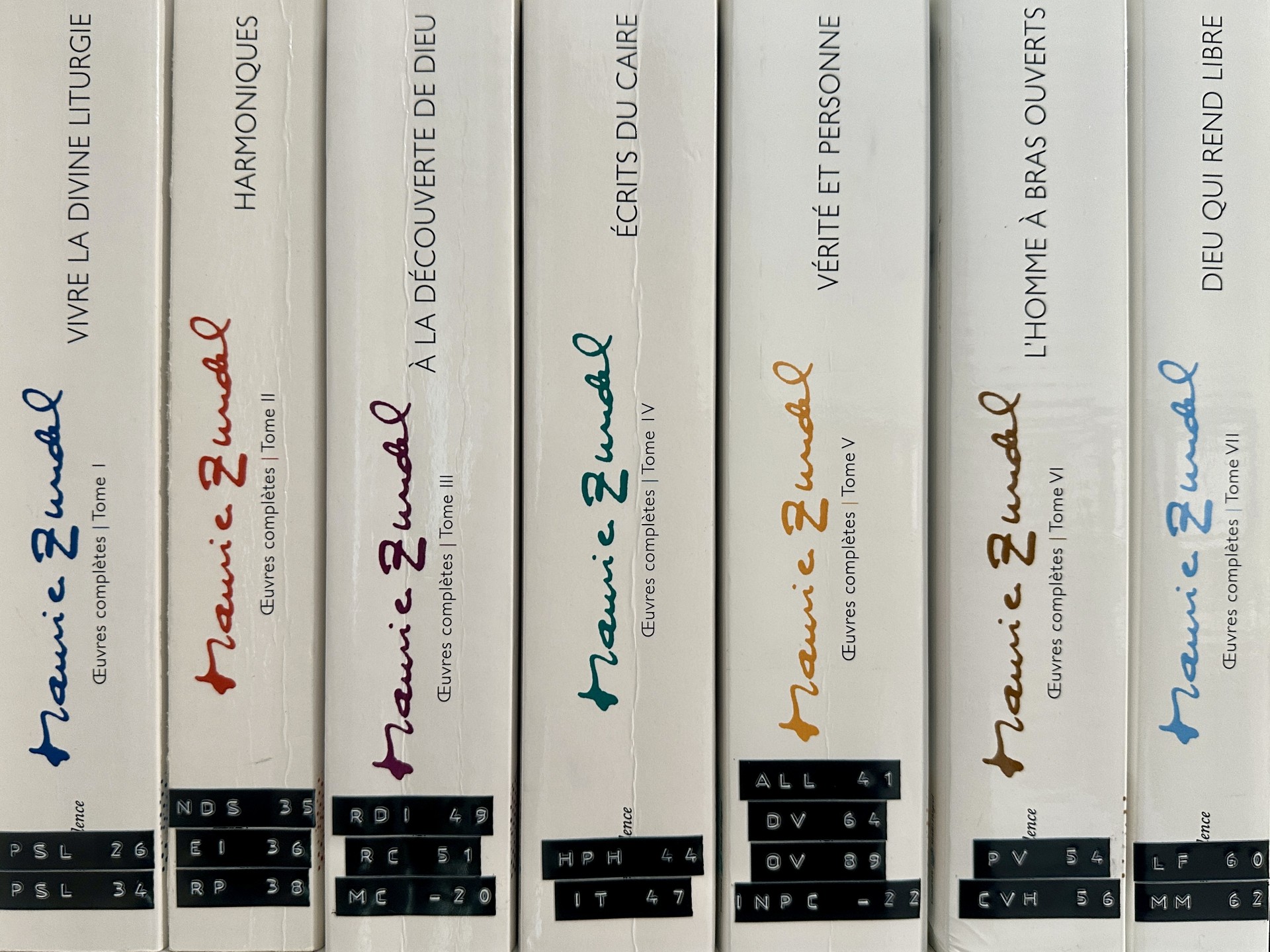

Zundel verfasste im Laufe seines Lebens 21 Bücher sowie zahlreiche Artikel für verschiedene katholische Zeitungen und Zeitschriften. Darüber hinaus hielt Zundel eine Vielzahl von Vorträgen und Exerzitien, die zum Teil posthum in Anthologien oder Textsammlungen veröffentlicht wurden. Zu seinem Gesamtwerk gehören zudem zahlreiche, bis heute noch weitgehend unveröffentlichte Briefe, die er im Rahmen von zum Teil sehr engen Brieffreundschaften geschrieben hat.

Das erste Buch veröffentlichte Zundel im Jahre 1926 unter seinem Benediktineroblatennamen, frère Benoît. Es handelt sich dabei um eines seiner bekanntesten Bücher: La Poème de la Sainte Liturgie, in dem er sich mit den einzelnen Elementen des Gottesdienstes auseinandersetzt. Dieses Buch wurde 1934 in einer derart überarbeiteten Fassung erneut veröffentlicht, so dass die zweite Fassung als eigenständiges Buch betrachtet werden kann. Das letzte von ihm verfasste Buch erschien 1976: Quel homme et quel Dieu? Es enthält die Vorträge der Fastenexerzitien, die er 1972 auf Einladung Pauls VI. vor der römischen Kurie gehalten hat.

Bis heute sind lediglich zwei Werke Zundels ins Deutsche übersetzt worden: «Das Hohelied der Liturgie» (La Poème de la Sainte Liturgie) [Wien: Tyrolia Verlag, 1937] und «Innenseite des Evangeliums» (L’évangile intérieur) [Augsburg: Pattloch, 1995]. Auf die Schwierigkeit, die für Zundel typische Sprache in andere Sprachen zu übersetzen, wird zu einem späteren Zeitpunkt noch näher eingegangen.

Seit 2019 erscheint die Gesamtausgabe, herausgegebenen von Marc Donzé (Autor der ersten Dissertation über Zundel). Bisher sind acht Bände erschienen, der letzte Band ist für September 2025 geplant. Die Bände der Gesamtausgabe enthalten sämtliche von Zundel verfassten Bücher sowie einige ausgewählte Artikel und unveröffentlichte Texte. Erwähnenswert ist, dass im fünften Band der Gesamtausgabe (2022) die Dissertation Zundels, «Der Einfluss des Nominalismus auf das christliche Denken» (L’influence du nominalisme sur la pensée chrétienne), mit er sich 1927 in Rom am Angelicum zum Doktor in Philosophie promovierte, zum allersten Mal veröffentlicht wurde.

Zur Person Maurice Zundel

Die Person Maurice Zundel in wenigen Zeilen adäquat zu erfassen, ist fast unmöglich. Das liegt unter anderem daran, dass sein Lebensweg immer wieder unerwartete Wendungen nahm und ihn an die verschiedensten Orte der Welt führte. Entsprechend lässt sich auch sein Denken als multiperspektivisch und vielschichtig charakterisieren. Gerade deshalb nimmt sich dieser Blog die Zeit und die Freiheit, die Person Maurice Zundel in vielen kurzen Beiträgen anekdotisch zu porträtieren.

Das Leben Zundels lässt sich grob in drei Phasen gliedern. Die erste Phase von 1897–1925 umfasst seine Kindheit in Neuenburg, seine schulische Ausbildung, das Theologiestudium in Fribourg und seine erste Anstellung als Vikar in Genf. Anschliessend ist Zundel aufgrund verschiedener Vorkommnisse gezwungen, die Jahre 1925–1946 mehrheitlich im Exil zu verbringen (u.a. in Rom, Paris und Kairo), da er in der Schweiz vom Bischof seiner Diözese (Lausanne, Genf und Fribourg) keine Anstellung erhielt. Dies markiert die zweite, für Zundel sehr schmerzhafte Phase seines Lebens. Nach dem Tod des Bischofs kehrte Zundel in die Schweiz zurück und verbrachte die letzten fast 30 Jahre seines Lebens, von 1946 bis 1975, in Lausanne, wo er als Vikar in der Pfarrei Sacré-Cœur wirkte und schliesslich am 10. August 1975 starb.

Die biografische Annäherung an die Person Zundel im Rahmen dieses Blogs erfolgt entlang dieser drei Lebensphasen. Soweit nicht anders vermerkt, stützen sich die biografischen Angaben sowie die Hinweise auf Ereignisse und Begebenheiten auf die massgebliche Biografie von Bernard de Boissière SJ und France-Marie Chauvelot (2009) oder auf Aussagen von Zundel selbst.

Der Blog

Zur Idee des Blogs "Maurice Zundel: 1897–1975"

Am 10. August 2025 jährt sich der 50. Todestag des aus der Westschweiz stammenden Theologen Maurice Zundel. Er verstarb im Alter von 78 Jahren in Lausanne-Ouchy, dem Ort, an dem er die letzten knapp 30 Jahre seines Lebens (1946–1975) als Seelsorger tätig war. Das Jahr 2025 soll daher zum Anlass genommen werden, mit diesem Blog die Person Maurice Zundel für den deutschsprachigen Raum zu porträtieren sowie sein Denken und Wirken vorzustellen. Denn Zundels spirituelle, theologische und philosophische Denken ist bis heute vor allem in den französischen Sprachregionen bekannt.

Claude Bachmann, wissenschaftlicher Assistent und Doktorand an der Theologischen Hochschule Chur, setzt sich im Rahmen seines Dissertationsprojektes mit dem Denken von Maurice Zundel auseinander, vor allem mit dem anthropologischen Ansatz Zundels. Er ist für die Betreuung und den Inhalt verantwortlich. Gegebenenfalls werden weitere (Zundel-)Expert:innen Beiträge zum Blog beisteuern.

In erster Linie wird mit diesem Blog das Ziel verfolgt, die Person Maurice Zundel greifbarer zu machen. Es werden daher primär Geschichten aus seinem Leben erzählt. Quelle dafür ist die massgebliche Biografie von Bernard de Boissière SJ und France-Marie Chauvelot, die erstmals 2004 und in einer Neuauflage 2009 im Verlag Presses de la Renaissance erschienen ist. Darüber hinaus wird versucht, in die biografischen Erzählungen Elemente aus dem zundelschen Denken einzuflechten, das theologische, philosophische und spirituelle Reflexionen umfasst.

Fragen, Anregungen oder Bemerkungen zum Blog oder zur Person Maurice Zundel sind erwünscht und dürfen gerne direkt an Claude Bachmann gerichtet werden:.